En 1947, un año antes de que Osamu Dazai se lanzara al río Tama junto a su amante para concretar la muerte que había buscado en cuatro intentos anteriores, la única bebida alcohólica que se podía conseguir con regularidad en Japón era un whisky de arroz intomable. Ese año el novelista, que gozaba de popularidad entre los jóvenes por retratar las miserias de la vida que encarnó con su adicción al alcohol y la heroína, fue invitado por un grupo de poetas novatos a reunirse para hablar de literatura, a la que accedió porque le habían prometido que habría sake en abundancia. La noche de la reunión todo se desarrolló tal como estaba planificado, hasta que el invitado de honor consiguió estar lo suficientemente borracho y un joven, que por el momento participaba como espectador porque no bebía ni fumaba, se le acercó. En un breve cruce de palabras, le dijo que no le gustaba como escribía y el reconocido escritor, sin tomar en serio a su interlocutor, se desentendió rápidamente de él: si no le gustara lo que escribo, no estaría acá –dijo al aire, para restarle importancia. Años más tarde, ese joven desconocido se convertiría en una figura central de la literatura japonesa y recordaría este episodio de la siguiente manera: “… Dazai era un escritor que luchaba por exponer precisamente lo que yo quería ocultar”.

Para ese entonces, lo que Yukio Mishima detestaba de Dazai era la desenvoltura para mostrar tan abiertamente sus contradicciones y exponer aspectos de su vida que a cualquiera avergonzarían. Aspectos que en Mishima siempre representaron luchas internas y ocultamientos a través de máscaras.

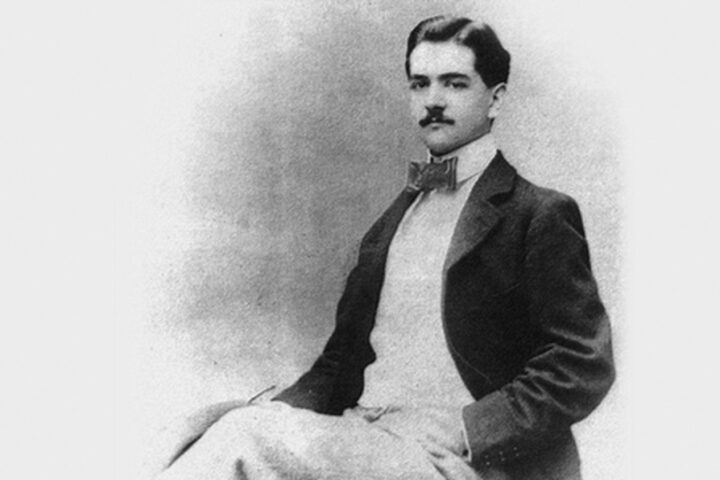

Nacido en 1925 con el nombre de Kamitake Hiraoka, a diferencia de otros escritores que ocupan seudónimos por considerar sus nombres poco literarios, Mishima lo adoptó para publicar su primera novela sin que su padre lo reconociera, porque le tenía prohibido escribir. Pero esta no fue la única restricción que tuvo que sortear a lo largo de su vida. A pocos días de nacer, su abuela lo arrebató de sus padres para llevarlo a vivir consigo a un cuarto de la casa del que apenas pudo salir hasta los doce años; los primeros, para amamantar, y los posteriores para jugar con las tres únicas primas que su abuela había autorizado. Kamitake era un niño torpe, de contextura débil y con dificultades para socializar, así que cuando logró abandonar definitivamente ese cuarto y ocupó otro espacio de la casa se refugió en las letras, que pareciera ser el lugar más cómodo para los desesperados. Allí leyó a escritores tradicionales japoneses y a Junichiro Tanizaki, leyó a los decadentistas decimonónicos y quedó deslumbrado con Raymond Radiguet. Motivado por ellos, esta vez encerrado voluntariamente, comenzó a escribir a escondidas, mientras su padre, que pensaba que la escritura lo desviaba de sus estudios, aprovechaba las horas que su hijo pasaba en el colegio para revolver los papeles de su escritorio y destruir los escritos que encontrara. Por este motivo, Kamitake se dedicó a escribir en el colegio, y cuando se inscribió en la Universidad Imperial de Tokio para estudiar leyes, estudiaba de día y escribía de noche, como lo haría el resto de su vida. Solo una vez titulado de abogado y de trabajar nueve meses en el Ministerio de Economía, su padre lo autorizó a renunciar al trabajo para dedicarse por entero a la literatura, ya que sabía que los valores del país cambiarían tras la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, luego del 15 de agosto de 1945.

Sin embargo, durante el tiempo en que Mishima tuvo que ocultar su actividad literaria ya había publicado cuentos en revistas y una novela, frecuentaba círculos literarios y consiguió que Yasunari Kawabata –primer Premio Nobel de Literatura en Japón– lo apadrinara. Pero fue en 1949, al publicar Confesiones de una máscara, cuando logró el éxito que buscaba y su vida cambió para siempre. Allí, con marcados tintes autobiográficos, repasa la infancia y juventud de Koo-chan; un hombre solo, atormentado, diferente del mundo que lo rodea, que poco a poco va descubriendo la latencia de su homosexualidad.

Mishima, como Koo-chan, desde muy temprano se sintió ajeno en los sitios donde era llamado a pertenecer. Ese desarraigo, en Confesiones de una máscara, su protagonista lo retrata así: “… tal vez las cosas trágicas que yo empezaba a sentir no eran más que sombras proyectadas por el presentimiento precoz de la tristeza de verme excluido de ciertos lugares”, y por ello su autor construyó vidas paralelas en todo ámbito, para refugiarse. En el plano social, se casó con Yoko Mishima por presiones familiares, a pesar de que era homosexual; se propuso fortalecer su cuerpo débil y enfermizo a través del levantamiento de pesas y fisicoculturismo, mientras se entrenaba como guerrero Samurái; actuó en películas de cine y fue un dandi que organizó fiestas a las que asistían celebridades, pero su interés era formar parte de la alta cultura japonesa. Y en el plano literario, mientras escribía las novelas que desnudaban sus tormentos psicológicos, a veces interrumpía ese trabajo para redactar libros por entregas, destinados al público masivo, con lenguaje acotado y tramas fáciles de digerir, de las cuales ni siquiera le importaba lo que la crítica dijera de ellas. Obras menores, según su propia definición –aunque no por esto menos delicadas para los lectores–, que le permitían hacer dinero para concentrarse en las que verdaderamente le interesaban.

Mientras tanto, la rendición de Japón en la guerra había sido el comienzo de la debacle de la cultura y los valores ancestrales. Mishima, por su parte, odiaba el sincretismo que se gestaba y, como medida de coherencia estilística, optaba por un estilo de vida occidental. Sin embargo, tanto su literatura como sus ideas políticas pretendían reafirmar un nacionalismo orientado a recuperar las tradiciones perdidas. Pero a diferencia de su maestro Kawabata, que en sus novelas rememora ritos como la ceremonia del té o la dimensión artística en el juego de Go, Mishima buscó entrelazar la belleza con la pulsión de muerte, al narrar la vida de sujetos desesperados cuyos tormentos psicológicos están mediados por sus fracturas internas y el contexto social. Así, en sus obras con mayores rasgos autobiográficos, como la mencionada Confesiones de una máscara o El pabellón de oro (1956), los protagonistas buscarán un elemento exterior, que represente la fuente de su dolor interno, para combatirlo.

Basada en un hecho real que conmocionó a Japón en 1950, la novela El pabellón de oro relata el camino de un aprendiz de monje que, obsesionado con la belleza del Templo del Pabellón de Oro, se propone incendiarlo para liberarse de la fealdad a la que ha sido condenado. Este joven, de complexión débil y tartamudo –al igual que el autor en su infancia–, siente el rechazo del mundo que lo rodea, y motivado por realizar la última voluntad de su padre antes de morir, que consistía en convertirse en el monje superior a cargo del monasterio sintoísta, encuentra en esta la oportunidad de acercársele para contrastar la belleza de su arquitectura con sus propios dolores: “… mi obsesión por este templo [dice el protagonista] se hallaba arraigada exclusivamente en mi propia fealdad”, y más adelante describe el poder hipnótico que ejerce su belleza contra él: “… la eternidad de la belleza es capaz de paralizar nuestras vidas y envenenar nuestras existencias. La momentánea belleza que nos permite vislumbrar la vida nada puede hacer contra semejante veneno, que aniquila y pulveriza la vida de inmediato hasta acabar exponiéndola a la luz mortecina de la ruina”.

El envilecimiento, que se apodera del monje, lo llama a buscar la trascendencia mediante un acto absoluto, que es revelado cuando encuentra un objeto sobre el cual volcar su frustración. De esta forma, tanto la atracción del Templo para el personaje de ficción como la proliferación de los movimientos comunistas en Japón para Mishima, representarían el enemigo que les permitirá desarrollar todo el potencial que veían reducido por su condición de excluidos.

A comienzos de la década del sesenta, Mishima encontró en los grupos ultranacionalistas un lugar desde donde resistir a la apertura occidental que venía a descomponer las tradiciones milenarias niponas. En estos, intentó convencer a sus miembros sobre la necesidad de restituir el poder Imperial –un Emperador cultural que detuviera la modernización forzosa–, y para ello, tiempo después formaría un ejército paramilitar llamado la Sociedad del Escudo, que se propuso como misión tomar por rehén en su oficina al general de un cuartel militar cuyo balcón daba al patio central, de esta forma obligarían a los soldados a escuchar un discurso que daría el propio Mishima para incentivarlos a tomar posición a favor de su causa.

Veintitrés años después de aquella reunión con Osamu Dazai, un 25 de noviembre de 1970, Mishima, tal como el protagonista de El Pabellón de Oro, buscó en la destrucción el honor que no pudo encontrar en ningún otro espacio. El general fue amordazado en su oficina, los soldados se situaron en medio del patio del cuartel y Mishima se dirigió a ellos para proclamar el discurso que tenía contemplada una duración de treinta minutos. Sin embargo, debido a los gritos y silbidos de los soldados, este duró tan solo siete. Al ver que había fracasado, tal como estipulaba el plan, volvió a la oficina, desenvainó su espada y procedió a darse muerte mediante el ritual del seppuku. Una vez que la hoja atravesó su abdomen, un miembro de la Sociedad del Escudo desenfundó su arma y, para dar cierre a la ceremonia, le cortó la cabeza.

La noche antes de morir, al igual que todas las noches de su vida, Mishima se la pasó escribiendo. En esta ocasión, no se trataba de alguna novela inconclusa, sino de cartas dirigidas a sus más cercanos para despedirse. En ellas repetía que no quería morir como literato, sino como un guerrero; uno que arrojaba la pluma para tomar la espada.

Un buen escritor y un buen soldado para sus principios, una inspiración para ellos que quieren recuperar las grandes valores de ayer. MABUHAY SI MISHIMA!