El verano pasado, viajó a Uruguay con su familia a visitar a unos amigos. Las vacaciones tenían consideradas dos semanas, entre las playas de Rocha y la capital; y el último día, se propuso salir a gastar toda la plata que le quedaba para no volver a su país con billetes extranjeros. Así que aprovechó la oportunidad que tenía para comprar los libros aún pendientes de la lista que llevó, antes de que la tormenta anunciada se desatara.

Al igual que algunos días anteriores en Montevideo, fue hacia la librería Puro Verso de 18 de Julio y Cuareim. Hizo su compra, pero todavía no conseguía deshacerse de todos los pesos uruguayos que tenía en los bolsillos. Entonces salió de ahí y se dirigió a Ciudad Vieja. Entró por la Peatonal Sarandí y dobló a la izquierda en una de las primeras calles, para ir a otra de las librerías montevideanas, La Lupa, donde tenía la esperanza de encontrar un libro que venía buscando hace años y que en su país es inhallable.

La librería era angosta, pero acogedora; tenía un pasillo con estantes al costado derecho y al final un pequeño mostrador, donde veía frente a él a la mujer encargada de atender, y del otro lado, dándole la espalda, a un hombre mayor que estaba sentado; un viejo cascarrabias que no hacía más que tomarse la cabeza para quejarse del calor.

Mientras él recorría con la vista los estantes, escuchaba atento lo que hablaban. La mujer trataba al viejo con cariño y hacía esfuerzos por desviar la conversación sobre el clima, ya cansada de su mal humor. En un momento, mientras ingresaba unos libros al registro del computador, ella probó mencionarle que no tenía idea que una escritora argentina también era cineasta, y el viejo, con el mismo cansancio que le producía el calor, le respondió que sí, que ese era el mal de nuestra época, las personas que pretenden desarrollarse en todas las disciplinas sin lograr hacer ninguna bien. Por su parte, la mujer le rebatió inmediatamente, usó de ejemplo a Leonardo da Vinci y el viejo neutralizó su respuesta con la misma rapidez: no vas a comparar a esa pobre fulana con Da Vinci –le dijo.

Él, el turista, conocía a la escritora y cineasta, pero no dijo nada, más bien aprovechó el silencio que se hizo para preguntarle a ella por el libro que buscaba y ante la negativa salió a fumar a la calle Bacacay para pensar hacia dónde seguir.

En todo ese tiempo, su pareja y el hijo de ella lo esperaron sentados en una banca, aburridos ya de las librerías que habían tenido que recorrer, buscando en vano el maldito libro que a esas alturas se había vuelto inconseguible. Pero al ver sus caras, él hizo caso omiso del fastidio general. En cambio, les comentó incrédulo que creía haber visto recién a un escritor adentro de la librería, sin tener total certeza. El niño, que parecía olvidar la fatiga, rápidamente compartió su fascinación, como si juntos hubiesen encontrado un tesoro del cual no estaban seguros de su valor, y después de escucharlo lo instó a acercársele para preguntarle si efectivamente era él.

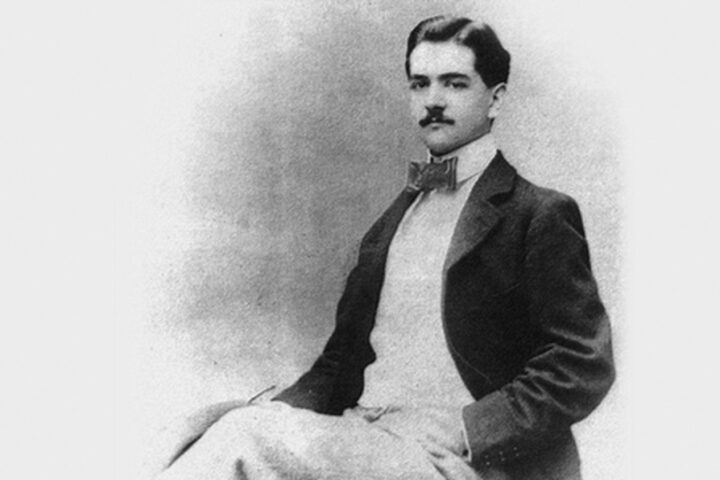

Pasados unos minutos, el viejo también salió a la calle con un cigarro en la boca. Por primera vez en todo ese rato pudo mirarlo bien y no fue capaz de creerlo. Nunca en su vida de lector había tenido la intención de conocer a escritores, porque temía que le cayeran mal y eso le afectara en la valoración de sus obras. Prefería quedarse con esa imagen distante, idealizada o con los mitos que se construyen en torno a ellos, porque además sabía que no tenía nada interesante para decirles ni que escapara de los lugares comunes. Pero esa vez, al tenerlo frente a él, motivado por el hijo de su pareja que miraba el posible encuentro escondido detrás de un macetero de la calle, se atrevió, no sin antes titubear. Primero se disculpó por interrumpirlo –los chilenos siempre empiezan los diálogos con una disculpa– y luego le preguntó si efectivamente era él –pregunta estúpida, que buscaba prevenir un bochorno mayor.

Para su sorpresa, el viejo le dijo que sí, en tono bajo, algo sorprendido de que alguien lo reconociera. Y él, precipitado, le contó que era chileno, que había leído su libro La vida familiar y le había gustado. También le comentó que sus libros no llegaban a Chile y, finalmente, le pidió si podía firmarle el ejemplar de ¡Alemania, Alemania! que compró hace unos instantes, unas cuadras más atrás. El viejo, pausado y atento, con ese ritmo provinciano que tienen los uruguayos, le sonrió, como si fueran antiguos conocidos reencontrados por el azar. Meditó unos segundos y tras la pausa respondió: algo pasa, mis libros no consiguen cruzar la cordillera –mientras levantaba los hombros para dejarlos caer en señal de qué se le va a hacer.

Después, cuando ya se habían sentado alrededor de una mesa adentro de la librería, tal vez para evitar que el tema de conversación girara en torno a él, esta vez fue el viejo quien le preguntó al turista con timidez: ¿Y cómo está Chile?, ¡hay que ver qué huevos le han puesto, eh! El chileno, por su parte, le explicó lo que venía pasando desde el mes de octubre pasado y lo que creía que podría proyectarse para más adelante, sin saber en ese entonces que esa historia quedaría suspendida por el coronavirus.

Ya de vuelta en Santiago, de su maleta de turista, desempacó los libros que compró. Los ordenó en la biblioteca y dejó en el velador La inocencia y ¡Alemania, Alemania!, firmado por su autor, para leerlos apenas se repusiera del viaje. En todo ese momento, y también cuando abordó al escritor en la librería de Ciudad Vieja, había pasado por alto que hace unos años atrás la editorial Lagüey publicó el único libro disponible de Felipe Polleri en Chile: Gran ensayo sobre Baudelaire. Pero no lo tenía, se reprochó no tenerlo, pese haberlo visto innumerables veces sin comprarlo. Entonces buscó en internet cómo conseguirlo, mientras se preguntaba por qué su publicación pasó desapercibida inclusive para él. Le resultaba extraño que en estas tierras nadie lo conociera, porque con lo poco que había logrado leer de Polleri tenía la intuición de que tal vez fuera uno de los mejores narradores vivos, no solo de la República Oriental sino de toda Latinoamérica.

El libro llegó a su casa cuando la cuarentena había sido decretada y es lo primero que leyó de Polleri después del viaje. Decidió comenzar por él, al ser el único publicado en su país, para luego seguir con los editados en Uruguay. Transcurridas las primeras páginas, volvió a confirmar que los escritores uruguayos –dejando a un lado a Benedetti y Galeano, tan apurados siempre en explicitar lo que resulta evidente–, son esencialmente “raros”, como denominaran hace muchos años a quienes no se circunscriben dentro de ninguna tradición. Confirmó que Polleri –como sus compatriotas Felisberto Hernández, Marosa Di Giorgio o su amigo Mario Levrero–, era uno de ellos, quizá el último sobreviviente de la camada de vanguardistas solitarios. También identificó, por medio de la sintaxis con la que construye una voz cargada de ritmo y violencia, que su tono arremetía contra las formas dominantes bajo las cuales se concibe la narración. Y, por último, observó que las estructuras de sus relatos son desconcertantes, porque nada de lo que atraviesan ellas pareciera ser real. O sí, que tienen un telón de fondo que es la realidad, pero permeada por la locura y el delirio de sus personajes.

Sumido en la lectura de Gran ensayo sobre Baudelare, su protagonista arranca con un sueño en el que ve peligrar su vida por escribir un libro sobre el poeta francés, que fue condenado en 1857 por ofensas a la moral, cuyo castigo es una guillotina que aguarda en una plaza pública, donde se le da muerte a quienes están sentenciados. Pero el peligro que siente no solo es una manifestación de su inconsciente, por su obsesión con Baudelaire, sino que se vuelve real, y por ello, se encierra en su departamento para continuar con la escritura de: ¿una biografía?, ¿un ensayo?, ¿una novela? No se sabe ni se sabrá. Lo cierto es que allí, entre esas cuatro paredes, pretende protegerse de sus amigos y su mujer, que lo busca con desesperación. La amenaza que lo invade es real porque la siente, pero lo que no se logra determinar es si realmente está siendo amenazado o si ese sentimiento es efecto de la locura del poeta que se ha fundido con la suya, porque los aspectos biográficos de uno y de otro a medida que avanza el relato se vuelven indisociables. Así que, tal como el poeta, resuelve vagar con una maleta pesada con la que pretende mudarse de ahí. Va de mudanza en mudanza, para escapar de su entorno cercano y en esa fuga sufrirá de alucinaciones en las que verá moscas y perros y, en ocasiones, él mismo se convertirá en un perro; verá el asedio de vendedores ambulantes o de empresas de mudanzas; caminará sin rumbo, porque no hay escapatoria ni lugar seguro adonde llegar. En este libro, pese a que se advierte que sus biógrafos lo han desmentido, el autor de Las flores del mal quema los ejemplares de esta obra por la que fue condenado para salvar su vida, aunque de todas formas resulta ser apartado de la ciudad. Las humillaciones que vive, al ser acusado de escribir obscenidades, lo hacen sentir muerto, como si una guillotina hubiese atravesado su cuello, y quien escribe sobre él también se sentirá así. La persecución de la que es objeto se le manifiesta externa e internamente, porque escribir sobre un escritor maldito prueba ser un oficio peligroso para su salud física y mental; tanto así que el libro por el que se expone el protagonista nunca se ve, solo son enunciados, esbozos de la vida del poeta o rastros sensitivos de episodios basados en rumores o mitos, desacreditados por quienes han pretendido retratarlo.

El libro de Polleri logra desconcertarlo también a él. No puede precisar qué es ficción dentro de esa ficción ni cuánto de realidad hay en lo real; tampoco sabe si el Gran ensayo narra una historia o tan solo retazos de la alucinación de un loco que escribe sobre la locura de otro escritor. No importa. Da igual. Eso sí, de todo lo leído, hay una frase que le queda grabada en la memoria y quizá por el contexto no podrá borrar: toda guillotina es una puerta –le dice alguien al protagonista y este aclara que la ocurrencia es de Baudelaire–; una puerta que conduce a cualquier condenado a su ataúd –piensa él. Y asocia esta frase con la cuarentena, con el encierro al que se ve obligado y en el significado que representa atravesar la puerta de su casa cada vez que tiene alguna necesidad.

Ya entrada la noche –lo obvio–, terminó de leer Gran ensayo sobre Baudelaire mientras en el noticiario anunciaban nuevas medidas de aislamiento para prevenir los contagios. En su velador seguían aguardando los ejemplares de La inocencia y ¡Alemania, Alemania! que trajo consigo, y decide dosificar sus lecturas para no agotar los libros que ha podido conseguir del autor. Finalmente, se duerme. A la mañana siguiente despierta con una sensación rara, pero feliz. Había soñado que el virus desaparecía y las fronteras se volvían a abrir. Soñó que, como acordaron el verano pasado, esta vez era Manuel quien venía a visitarlo a Chile. Él fue el primero en hablarle de Polleri, cuando en un viaje anterior le trajo de regalo La vida familiar, así que el día esperado iba a buscarlo al aeropuerto junto a su familia, y después de abrazarlo le comentó con orgullo que acá también se habían publicado libros suyos; y, si no le creía, mañana mismo podía llevarlo a una librería para que lo comprobara.

Que notable experiencia, que bonito encuentro. Te felicito, este mundo es un pañuelo